これも2016年後半に読んだもの。

・・・なにせ一年も前のこと、何も思い出せないので、WEB産経ニュースの書評を無断転載させて頂きます。

2)日本ではおよねを妻とし、死後は

3)およねの姪を愛人とした。

・・・はてさて、よくわからん。

【気になる一節】(日露戦争にかんする一節)

若き小国日本が敢然と大国ロシアに挑んでいる。国民一人一人が狂おしいばかりの祖国愛に燃えている。数百年にわたり世界を蹂躙してきた白人に対し、有色人種の雄日本が、生命をかけて正義の戦いに挑むのだ。歴史はついに動き出したのだ。モラエスはこの歴史的場面に立ち会っていることに気持ちが高ぶるのを抑えられなかった。

取って付けた解釈なり感想は無限に広がるな。

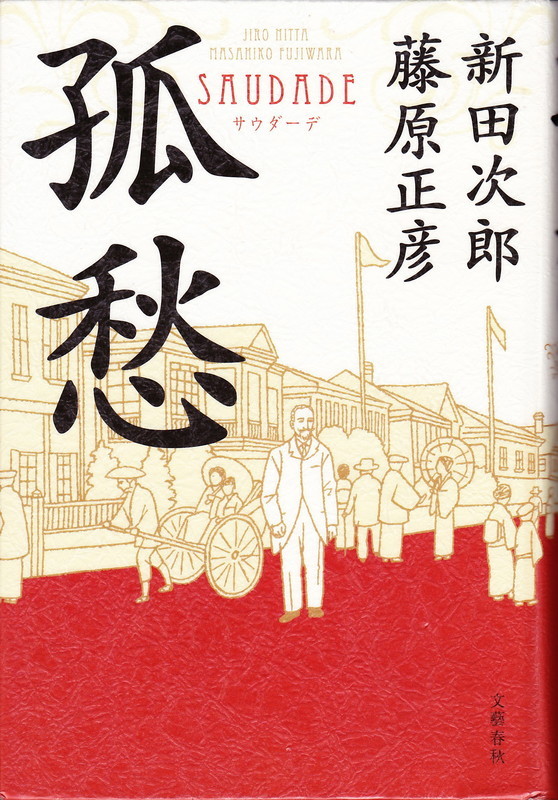

■ポルトガル文人の日本賛歌

新田次郎の筆になるモラエスは、巻頭、詩人タイプの外交官として登場してくる。

このポルトガルの軍人・文筆家は、明治22年に初来日、長崎港を前に「虹の橋の向うに日本が見える」と感動する、そんな〈美しい日本の私〉(川端康成)なのだ。

心底まで「日本人化」したモラエスの、日本礼賛を主題にした一大ロマンである。

「白い日本人」と呼ばれるほど日本を愛し、神戸・大阪総領事の重職にありながら、領事職も軍籍も返上して、愛妻およねの故郷徳島にひきこもり、『大日本』『徳島の盆踊り』などの名作を著す。

直木賞作家の新田次郎が、日露開戦(明治37年)までを書いて未完の絶筆とした小説を、『日本人の誇り』(文春新書)で知られる息子の藤原正彦が、みごとな伝記小説として完成させた。

日清、日露、第一次大戦を経て、昭和4年(モラエスの没年)までの、日本が一番元気のよかった時代が、鏡に映したように描きだされる。

とりわけ藤原は、日露戦争の勝利後、急速に高まる愛国心のうねりを生彩に捉え、生々しい臨場感にあふれる。

「あとがき」で藤原は、父のように書こうとして、「早々に諦めざるを得なかった」と言うが、ポルトガルに新田の足跡を追った紀行文『父の旅 私の旅』の著者ならではの、ユニークなポルトガル文人の赤裸々な日本滞在記が誕生したのである。例えば--

およねが死んで悲嘆に暮れるモラエスが、お手伝いのおデンと間もなく結ばれるのは、人間臭くて親しみがもてるし、出雲のおデンとおよねの姪(めい)の徳島のコハルに誘われ、どっちにしようかと悩むのも、滑稽で微笑(ほほえ)ましい。

ラストで75歳の下戸の老大家が、サウダーデ--ポルトガル語で孤愁に悶(もだ)え、酒をボトル半分一気に飲んで、ぶっ倒れ絶命するのは、あっぱれ大往生というほかない。

新田版の聖人君子のモラエスと、藤原版の世俗まみれのモラエスが合体し、聖俗あわせもつ人間の日本賛歌がくっきりと立ちあがってくる。

2人分モラエスを楽しめる傑作長篇である。(文芸春秋・2205円)

評・鈴村和成(文芸評論家)

新田次郎の筆になるモラエスは、巻頭、詩人タイプの外交官として登場してくる。

このポルトガルの軍人・文筆家は、明治22年に初来日、長崎港を前に「虹の橋の向うに日本が見える」と感動する、そんな〈美しい日本の私〉(川端康成)なのだ。

心底まで「日本人化」したモラエスの、日本礼賛を主題にした一大ロマンである。

「白い日本人」と呼ばれるほど日本を愛し、神戸・大阪総領事の重職にありながら、領事職も軍籍も返上して、愛妻およねの故郷徳島にひきこもり、『大日本』『徳島の盆踊り』などの名作を著す。

直木賞作家の新田次郎が、日露開戦(明治37年)までを書いて未完の絶筆とした小説を、『日本人の誇り』(文春新書)で知られる息子の藤原正彦が、みごとな伝記小説として完成させた。

日清、日露、第一次大戦を経て、昭和4年(モラエスの没年)までの、日本が一番元気のよかった時代が、鏡に映したように描きだされる。

とりわけ藤原は、日露戦争の勝利後、急速に高まる愛国心のうねりを生彩に捉え、生々しい臨場感にあふれる。

「あとがき」で藤原は、父のように書こうとして、「早々に諦めざるを得なかった」と言うが、ポルトガルに新田の足跡を追った紀行文『父の旅 私の旅』の著者ならではの、ユニークなポルトガル文人の赤裸々な日本滞在記が誕生したのである。例えば--

およねが死んで悲嘆に暮れるモラエスが、お手伝いのおデンと間もなく結ばれるのは、人間臭くて親しみがもてるし、出雲のおデンとおよねの姪(めい)の徳島のコハルに誘われ、どっちにしようかと悩むのも、滑稽で微笑(ほほえ)ましい。

ラストで75歳の下戸の老大家が、サウダーデ--ポルトガル語で孤愁に悶(もだ)え、酒をボトル半分一気に飲んで、ぶっ倒れ絶命するのは、あっぱれ大往生というほかない。

新田版の聖人君子のモラエスと、藤原版の世俗まみれのモラエスが合体し、聖俗あわせもつ人間の日本賛歌がくっきりと立ちあがってくる。

2人分モラエスを楽しめる傑作長篇である。(文芸春秋・2205円)

評・鈴村和成(文芸評論家)

文春文庫 2015/5/10 刊行