この本、区立図書館で借りてきました。で、図書館の棚にも出ていない古い本でした。図書館のホームページで検索して予約。

コレを読み始めたきっかけを記録しておきましょか。

ひと月程前、家のガス湯沸かし器が不調になったので東京ガスの方に来てもらいました。色々話しているうちにその方は子供の頃からこの辺りの住人だとのことで「あそこの団地のところ、ボーリング場だったんですよ」と。

へぇ、こんな所にボーリング場がねぇ・・・と、古い地図を探してみたらその場所に「ワルツカメラ工場」とあるではないですか。

これまた驚きです。ワルツカメラ??そんなカメラがあったん??

で、早速WEB検索・・・

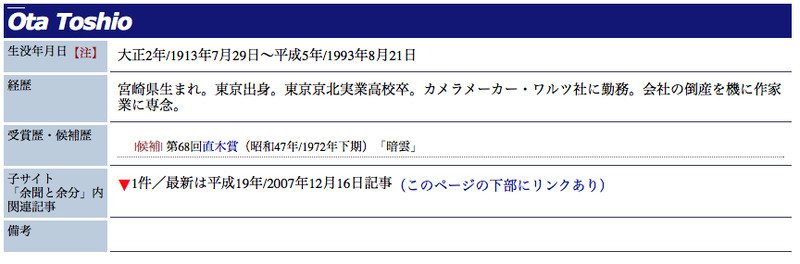

可成り前に倒産してまして、その社長さんが「太田俊夫」さん。

で、しかも倒産後文筆活動に入って直木賞候補にも挙がった方と言うところに行き着きました。

ならば、何かを読んでみなきゃね・・・となった次第。

カメラ業界の歴史に興味が移ってしまいました。

閑に明かして、気になる所をメモって、後日いろいろと考えてみます。

まえがき

表裏一体などという言葉は、経済界には通用しない。複雑怪奇な世相の中で、本気でそう考えたりしたらとんだバカをみる。

私は三年前に上梓した「倒産の怨念」に、若干の小文を添えてふたたび世に問うてみたいと考えた。ホンネを出さずタテマエを口にする人があまりに多いからだ。

私には長い間実社会で体験してきたウラとオモテがある。口先でうまく丸められて損をしたこともあるし、相手のウラを読みとれず大魚を逸したこともある。ウラとオモテをよく嗅ぎ分けないと、私のように落伍者となる。

たいていの人間は、ジルキ的な面とハイド的な一面を持っている。相手はこの二つを巧みにこなしてくるから厄介である。まごまごしていると尻の毛まで引っこ抜かれるような目にあう。

私は機会あるごとに自分の恥部を披露してきた。この本は敗者の歌であり、弱者の痴れ言である。

孟子に「人必ず自ら侮りて然るのちに人これを侮る」とあるが、自分で自分をバカにしているうちに、ほかの人達にもバカにされるということである。だが、私はあえてホンネを吐き、ウラをさらけだした。

弱者、小心者はホンネとタテマエ、ウラとオモテをごちゃまぜにする場合があるが、これは自分ではハッキリさせたいのに勇気がなくてできないのである。

現実社会は百花繚乱の夢のパラダイスではない。陥穽や陰謀、裏切りの渦巻くジャングルである、と覚悟していればまず間違いはない。

弱者である敗北者が、体験した類例を述べることで、多少でもお役に立てば幸せである。

ビジネスマンにとって必要なのは成功者の手柄話ではなく、失敗者の回顧談であるという。私の戯言もあながち無意義ではあるまい。

1978年1月

太田俊夫

女は怖い・・・女に潰された会社

東京南千住にイソベ光学株式会社という新興カメラメーカーがあった。元はライター屋だが、カメラブームに刺激され、カメラでもつくろうかと考えたのである。私たちはこれを「でも」メーカーと呼んで軽蔑していたが、とにかくイソベがレフレックスカメラ(角型の箱のようなカメラ)をつくったところ、これが案外よく売れた。当時レフレックスカメラは、商標名でAからZまであった。つまりアイレスからゼノピアまであったくらいでその種類は多く、また市場の要求もそれを上回るくらいあった。

カメラのダイキャストボデーをつくる鍛造メーカーに頼めば、ボデーはいくらでも入手できるし、自社のネームプレートだけをつくってカメラ全面に貼付ければたちまちにして新型カメラが誕生するのである。(P-116)

※ 女の登場する部分は省略しました。

副社長は私に「日本で安く露出計が出来るので、私の会社は閉口している。単価の安い原因は人件費にあると考えたのでわが社もプエル・ト・リコに工場を建て格安品の生産を考慮している」と愚痴をこぼしたことがあった。

ウエストン工場は建物も立派で広々としており、ゆったりとした作業台に長い爪を赤く塗った女子工員が不器用な手つきで部品をいじっていた。工場の近くに専用駐車場があり千台近くの車が並んでいた。すべて工員が通勤用に乗ってくるのだという話であった。

<これでは露出計が安く出来るはずがない>

と私は内心苦笑したものである。要するにアメリカから学びとるものなどもはや何もないのだ。

(P-110)

AからZまでの商品が出現!

さて、この辺でカメラ業界の内幕を語りたいと思う。

日本のカメラ工業は戦前に芽生えたが、工業という観点から見ると、お話にならないほどの弱体であり、私の記憶では小西六写真、千代田光学(現ミノルタ)、マミヤ、高千穂光学(現オリンパス)くらいが、細々とカメラらしきものを作っていたに過ぎなかった。

ところが、戦後の日本カメラ工業は、まさに驚異的発展を遂げ、今や「ジャパン・カメラ」は、世界のカメラ市場に浸透した。浸透し過ぎたと言ったほうがよいのかもしれない。この推移を「第一次」と「第二次」に分け、第一次戦国時代の幕開きあたりからこの業界を考えてみたいと思う。

日本のカメラは、戦後、輸出と米軍特需から始まって、今日のめくるめく発展を見るに至った。1955年カメラ業界は、輸出の橋頭堡をまずニューヨークに求め、ここにカメラセンターを設置し、日本カメラの宣伝とアフターサービスを行うことになった。

(P-126)

【アメリカで日本カメラが売れたのは・・・】

日本カメラの販売に全力をつくしたのは、ユダヤ人商社であった。輸入業者や販売業の大半がユダヤ人であったという意味は、第二次世界大戦でユダヤ人がドイツ人に迫害され本能的にドイツ人を敵視し、ドイツカメラを閉め出し、日本カメラに力を入れたのが原因だったからだという説がある。(P-128)

日本のカメラが国際的評価をうけるようになったのは、ライフ誌のカメラマン、デービット・ダンカンが、ニッコールレンズ(日本光学)で、素晴らしい戦争写真を撮影し報道したのがそもそもの始まりと言われている。この写真は1950年12月10日、ニューヨーク・タイムズに掲載され、大きな反響を呼んだ。

諏訪で製紙業をやっていた男も、神田でライターを作っていた男も、われもわれもとカメラを作り始め、さながら縁日で売っているバケツの中のざりがにのごとく、押し合いへし合いし、バケツからせっかく這い出ようとする仲間の足を引っ張って、自分も底に落ちるような悲劇の繰り返しが始まったのは、このあとのことである。(P-130)

日本のカメラ工業は模倣から始まり、現在も模倣が延々んと続いているが、1950年当時、ドイツのカメラ、ローライフレックス、ローライコード、ライカ、コンタックス、レチナ、イコンタの模造品が続々と生まれた。

社会心理学では、他の人間の顕在や活動に対して生ずる反応のうちで、その増進を容易にさせる働きとして「暗示」と「模倣」が重視されている。フランスの社会学者タルドも社会成立の第一義的原因を模倣に求めているが、ドイツのカメラ業界は、日本人のタルド的反応の敏感さに顰蹙し、その増進に恐れさえ抱いた。(P-131)

日本の経済成長の秘密

米国からドルを注ぎこまれ、タダで国を守ってもらってしかも経済援助まで受けてきたのだから、日本の輝かしき繁栄は当然の話しだ、というのが英国ジャーナリストの一貫した日本観である。

「斜陽の国」英国が経済的に大発展を遂げた「日出ずる国」日本をやっかみ半分な目で見ているが、戦後の宰相吉田茂の残した「富国強兵」ならぬ「富国他兵」の方針が現在もなお続いている。戦争に負けた日本はなりふりかまわず世界を相手に経済活動を続けてきた。まったくなりふりかまわずというのはこのことだろう。

日本の経済成長をもたらした要素は三つのCにあると言われている。コスト(原価)コンペティション(競争)コピー(模倣)の頭文字をとった3Cである。(P-156)